A propos de ce blog

Nom du blog :

arcaneslyriques

Description du blog :

Cercle littéraire "Arcanes Lyriques" retranscription des réunions.

Catégorie :

Blog Littérature

Date de création :

13.07.2007

Dernière mise à jour :

16.11.2011

>> Toutes les rubriques <<

· Dossiers (9)

· Contes (4)

· Mythes et Légendes (12)

· Critiques de livres (53)

· Poèmes d'auteurs classiques (65)

· Art pictural et illustration (7)

· Poèmes de nos membres (16)

· Mystères et Enigmes (4)

· Nouvelles d'auteurs classiques (20)

· Cinéma (3)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or arcaneslyriques

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Le Romantisme littéraire

· CONTE DE BARBE BLEUE - Explications et Analyse

· La tuberculose, maladie romantique du 19ème siècle

· LE CORBEAU

· Des fleurs pour Algernon

· LA FEMME NUE DES PYRENEES

· LE PHENIX

· LE BARON PERCHE

· POEMES DE JOHN KEATS

· CHARON, passeur d'âmes

· La nuit de décembre

· LA MOLDAU

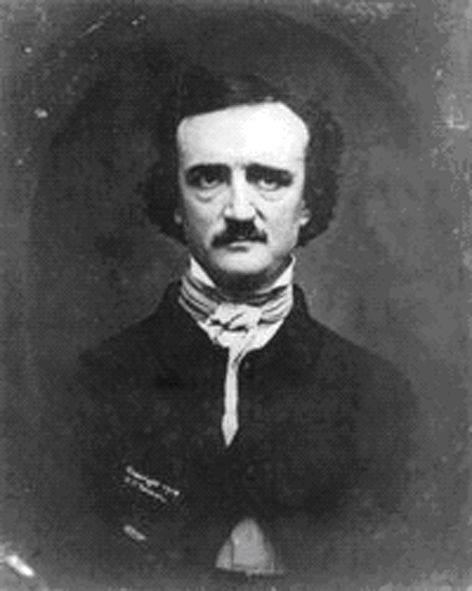

· LE CORBEAU D'EDGAR ALLAN POE

· CARLOS SCHWABE - La Mort du fossoyeur

· LE GOLEM

· chaosdei

· elissandre

· nosferatuttiquanti

Statistiques 209 articles

bonsoir à tous j'ai rêver d'un phoenix rouge qui lâche une bombe atomique dans la mer provocant un tsunami. j'

Par Samba, le 19.04.2025

puisque j'ai mis ma ***** sur tes lèvres

Par Anonyme, le 11.05.2024

puisque j'ai mis ma **** sur tes lèvres

Par Anonyme, le 11.05.2024

que dire de plus un jour peut-être il nous refera un album c'est un poète magnifique sensible j'aime beaucoup

Par Anonyme, le 22.03.2024

merci j'ai beaucoup aimé votre résumé grâce à vous j'ai compris l'histoire en 3minute au lieu de 5h de lecture

Par Anonyme, le 09.01.2023

Nouvelles d'auteurs classiques

LE VAMPIRE

De John William Polidori (1795-1821)

Dans ce temps-là parut au milieu des dissipations d’un hiver à Londres, et parmi les nombreuses assemblées que la mode y réunit à cette époque, un lord plus remarquable encore par ses singularités que par son rang. Son œil se promenait sur la gaieté générale répandue autour de lui, avec cette indifférence qui dénotait que la partager n’était pas en son pouvoir. On eût dit que le sourire gracieux de la beauté, savait seul attirer son attention, et encore n’était-ce que pour le détruire sur ses lèvres charmantes, par un regard, et glacer d’un effroi secret un cœur où jusqu’alors l’idée du plaisir avait régné uniquement. Celles qui éprouvaient cette pénible sensation de respect ne pouvaient se rendre compte d’où elle provenait. Quelques-unes, cependant, l’attribuaient à son œil d’un gris mort que, lorsqu’il se fixait sur les traits d’une personne, semblait ne pas pénétrer, au fond des replis du cœur, mais plutôt paraissait tomber sur la joue comme un rayon de plomb qui pesait sur la peau sans pouvoir la traverser. Son originalité le faisait inviter partout : chacun désirait le voir, et tous ceux qui avaient été longtemps habitués aux violentes émotions, mais à qui la satiété faisait sentir enfin le poids de l’ennui, se félicitaient de rencontrer quelque chose capable de réveiller leur attention languissante. Sa figure était régulièrement belle, nonobstant le teint sépulcral qui régnait sur ses traits, et que jamais ne venait animer cette aimable rougeur fruit de la modestie, ou des fortes émotions qu’engendrent les passions. Ces femmes à la mode avides d’une célébrité déshonorante, se disputèrent, à l’envi, sa conquête, et à qui du moins obtiendrait de lui quelque marque de ce qu’elles appellent penchant. Lady Mercer qui, depuis son mariage, avait eu la honteuse gloire d’effacer, dans les cercles, la conduite désordonnée de toutes ses rivales, se jeta à sa rencontre, et fit tout ce qu’elle pût, mais en vain, pour attirer son attention. Toute l’impudence de lady Mercer échoua, et elle se vit réduite à renoncer à son entreprise. Mais quoi qu’il ne daignât pas même accorder un regard aux femmes perdues qu’il rencontrait journellement, la beauté ne lui était cependant pas indifférent ; et pourtant encore, quoi qu’il ne s’adressât jamais qu’à la femme vertueuse ou à la fille innocente, il le faisait avec tant de mystère que peu de personnes même savaient qu’il parlât quelquefois au beau sexe. Sa langue avait un charme irrésistible : soit donc qu’il réussit à comprimer la crainte qu’inspirait son premier abord, soit à cause de son mépris apparent pour le vice, il était aussi recherché par ces femmes dont les vertus domestiques sont l’ornement de leur sexe, que par celles qui en font le déshonneur.

Vers ce même temps vint à Londres un jeune homme nommé Aubrey : la mort de ses parents l’avait, encore enfant, laissé orphelin, avec une sœur et de grands biens. Ses tuteurs, occupés exclusivement au soin de sa fortune, l’abandonnèrent à lui-même, ou du moins remirent la charge plus important de former son esprits, à des mercenaires subalternes. Le jeune Aubrey songea plus à cultiver son imagination que son jugement. De là, il prit ces notions romantiques d’honneur et de candeur qui perdent tant de jeunes écervelés. Il croyait que le cœur humain sympathise naturellement à la vertu, et que le vice n’a été jeté ça et là, par la Providence, que pour varier l’effet pittoresque de la scène : il croyait que la misère d’une chaumière n’était qu’idéale, les vêtements du paysan étant aussi chauds que ceux de l’homme voluptueux ; mais mieux adaptés à l’œil du peintre, par leurs plis irréguliers et leurs morceaux de diverses couleurs, pour représenter les souffrances du pauvre. Enfin, il croyait qu’on devait chercher les réalités de la vie dans les rêves singuliers et brillants des poètes. Il était beau, sincère et riche : par tous ces motifs, dès son entrée dans le monde, un grand nombre de mères l’environnèrent, s’étudiant à qui lui ferait les portraits les plus faux des qualités qu’il faut pour plaire ; tandis que leurs filles, par leur contenance animée, quand il s’approchait d’elles, et leurs yeux pétillant de plaisir, quand il ouvrait la bouche, l’entraînèrent bientôt dans une opinion trompeuse de ses talents et de son mérite ; et bien que, rien dans le monde ne vint réaliser le roman qu’il s’était créé dans sa solitude, sa vanité satisfaite fut une espèce de compensation de ce désappointement. Il était au moment de renoncer à ses illusions, lorsque l’être extraordinaire que nous venons de décrire vint le croiser dans sa carrière.

Frappé de son extérieur, il l’étudia et l’impossibilité même de reconnaître le caractère d’un homme entièrement absorbé en lui-même, et qui ne donnait d’autre signe de son attention à ce qui se passait autour de lui, que son soin d’éviter tout contact avec les autres, avouant par là tacitement leur existence, cette impossibilité même permit à Aubrey de donner cours à son imagination pour se créer un portrait qui flattait son penchant, et immédiatement il revêtit ce singulier personnage de toutes les qualités d’un héros de roman, et se détermina à suivre en lui la créature de son imagination plutôt que l’être présent à ses yeux. Il eût des attentions pour lui, et fit assez de progrès dans cette liaison, pour en être du moins remarqué chaque fois qu’ils se trouvaient ensemble. Bientôt il apprit que les affaires de lord Ruthven étaient embarrassées, et, d’après les préparatifs qu’il vit dans son hôtel, s’aperçut qu’il allait voyager.

Avide de plus précises informations sur cet étrange caractère qui, jusqu’à présent, avait seulement aiguillonné sa curiosité, sans aucun moyen de la satisfaire, Aubrey fit sentir à ses tuteurs qu’il était temps pour lui de commencer son tour d’Europe, coutume adoptée depuis nombre d’années par nos jeunes gens de famille, et qui ne leur offre que trop souvent l’occasion de s’enfoncer rapidement dans la carrière du vice, en croyant se mettre sur un pied d’égalité avec les personnes plus âgées qu’eux, et en espérant paraître comme elles au courant de toutes ces intrigues scandaleuses, sujet éternel de plaisanteries ou de louanges, suivant le degré d’habileté déployée dans leur conduite. Les tuteurs d’Aubrey donnèrent leur assentiment, et immédiatement il fit part de ses intentions à lord Ruthven dont il fut agréablement surpris de recevoir une invitation à voyager avec lui. Aubrey flatté d’une telle marque d’estime d’un homme qui semblait n’avoir rien de commun avec l’espèce humaine, accepta cette proposition avec empressement, et quelques jours après, nos deux voyageurs avaient passé la mer. Jusqu’ici Aubrey n’avait pas eu occasion d’étudier à fond le caractère de lord Ruthven, et maintenant il s’aperçut que, bien que témoin d’un plus grand nombre de ses actions, les résultats lui offraient différentes conclusions à tirer des motifs apparents de sa conduite : son compagnon de voyage poussait la libéralité jusqu’à la profusion : le fainéant, le vagabond, le mendiant recevait de lui des secours plus que suffisants pour soulager ses besoins immédiats : mais Aubrey remarquait avec peine, que ce n’était pas sur les gens vertueux, réduits à l’indigence par des malheurs, et non par le vice, qu’il versait ses aumônes : en repoussant ces infortunés de sa porte, il avait peine à supprimer de ses lèvres un sourire dur ; mais quand l’homme sans conduite venait à lui, non pour obtenir un soulagement de ses besoins, mais pour se procurer les moyens de se plonger plus avant dans la débauche et dans la dépravation, il s’en retournait toujours avec un don somptueux. Aubrey, cependant, croyait devoir attribuer cette distribution déplacée des aumônes de lord Ruthven à l’importunité plus grande des gens vicieux, qui trop souvent réussit de préférence à la modeste timidité du vertueux indigent. Néanmoins, à la charité de lord Ruthven se rattachait une circonstance qui frappait encore plus vivement l’esprit d’Aubrey : tous ceux en faveur de qui cette générosité s’exerçait, éprouvait invariablement qu’elle était accompagnée d’une malédiction inévitable ; tous, bientôt, finissaient par monter sur l’échafaud, ou par périr dans la misère la plus abjecte : à Bruxelles, et autres villes qu’ils traversèrent, Aubrey vit avec surprise l’espèce d’avidité avec laquelle son compagnon recherchait le centre de la dépravation : dans les maisons de jeu, il s’élançait de suite à la table de Pharaon ; il pariait et jouait toujours avec succès, excepté lorsqu’il avait affaire à l’escroc connu, et alors il perdait plus qu’il ne gagnait ; mais c’était toujours sans changer de visage, et avec cet air indifférent qu’il portait partout, mais non lorsqu’il rencontrait le jeune homme sans expérience, ou le père infortuné d’une nombreuse famille ; alors la fortune semblait être dans ses mains : il mettait de côté cette impassibilité qui lui était ordinaire, et son œil étincelait de plus de feu que n’en jette celui du chat, au moment où il roule entre ses pattes la souris déjà à moitié morte. Au sortir de chaque ville, il laissait le jeune homme, riche avant son arrivée, maintenant arraché du cercle dont il faisait l’ornement, maudissant, dans la solitude d’un cachot, son destin qui l’avait mis à portée de l’influence pernicieuse de ce mauvais génie ; tandis que le père, désolé et l’œil hagard, pleurait assis au milieu de ses enfants affamés, sans avoir conservé, de son immense fortune, une seule obole pour apaiser leurs besoins dévorants. Lord Ruthven cependant ne sortait pas finalement plus riche des tables de jeu, mais perdait immédiatement, contre le destructeur de la fortune d’un grand nombre de malheureux, la dernière pièce d’argent qu’il venait d’arracher à l’inexpérience, ce qui ne pouvait provenir que de ce qu’il possédait un certain degré d’habileté incapable toutefois de lutter contre l’astuce des escrocs expérimentés. Aubrey souvent fut sur le point de faire là-dessus des représentations à son ami, et de le prier en grâce de renoncer à l’exercice d’une charité et d’un passe-temps qui tournaient à la ruine de tous sans lui être du moindre avantage à lui-même : mais il différait de jour en jour ses représentations, se flattant à chaque moment que son ami lui donnerait enfin quelque occasion de lui ouvrir son cœur franchement et sans réserve ; toutefois cette occasion ne se présentait jamais. Lord Ruthven, dans sa voiture, et quoique traversant sans cesse de nouvelles scènes intéressantes de la nature, restait toujours le même : ses yeux parlaient encore moins que ses lèvres ; et bien que vivant avec l’objet qui excitait si vivement sa curiosité, Aubrey n’en recevait qu’un constant aiguillon à son impatience de percer le mystère qui enveloppait un être que son imagination exaltée se représentait de plus en plus comme surnaturel.

Bientôt ils arrivèrent à Rome, et Aubrey, pour quelque temps, perdit de vue son compagnon ; il le laissa suivant assidûment le cercle du matin d’une comtesse italienne, tandis que lui-même se livrait à la recherche d’anciens monuments des arts. Cependant, des lettres lui parvinrent d’Angleterre ; il les ouvrit avec impatience. L’une était de sa sœur, et ne renfermait que l’expression d’une tendre affection ; les autres étaient de ses tuteurs, et leur contenu eut lieu de frapper son attention : si déjà, auparavant, son imagination avait supposé qu’une influence infernale résidait dans son compagnon, ces lettres durent bien fortifier ce pressentiment. Ses tuteurs insistaient pour qu’il se séparât immédiatement de son ami, dont le caractère, disaient-ils, joignait à une extrême dépravation, des pouvoirs irrésistibles de séduction qui rendaient tout contact avec lui d’autant plus dangereux. On avait découvert, depuis son départ, que ce n’était pas par haine pour le vice des femmes perdues, qu’il avait dédaigné leurs avances ; mais que pour que ses désirs fussent pleinement satisfaits, il fallait qu’il rehaussât le plaisir de ses sens par le barbare accompagnement d’avoir précipité sa victime, la compagne de son crime, du pinacle d’une vertu intacte au fond de l’abîme de l’infamie et de la dégradation. On avait même remarqué que toutes les femmes qu’il avait recherchées en apparence, à cause de leur chaste conduite, avaient, depuis son départ, mis le masque de côté, et exposé sans scrupule, au public, toute la difformité de leurs mœurs.

Aubrey se décida à se séparer d’un personnage dont le caractère ne lui avait pas encore présenté un seul point de vue brillant. Il se détermina à inventer quelque prétexte plausible pour l’abandonner tout-à-fait, se proposant, dans l’intervalle, de le veiller de plus près, et de faire attention aux moindres circonstances. Il entra dans le même cercle de sociétés que lord Ruthven, et ne fut pas long à s’apercevoir que son compagnon cherchait à abuser de l’inexpérience de la fille de la dame dont il fréquentait surtout la maison. En Italie, il est rare qu’on rencontre dans le monde les jeunes personnes encore à marier. Lord Ruthven était donc obligé de mener cette intrigue à la dérobée ; mais l’œil d’Aubrey le suivait dans tous ses détours, et bientôt il découvrit qu’une entrevue avait été fixée, et il ne prévit que trop que la ruine totale de cette jeune imprudente en serait le résultat infaillible. Sans perdre un seul instant, il entra dans le cabinet de son compagnon, et le questionna brusquement sur ses intentions à l’égard de la jeune personne, le prévenant en même temps qu’il savait de source certaine qu’il devait avoir un rendez-vous avec elle cette même nuit. Lord Ruthven répliqua que ses intentions étaient celles naturelles en pareil cas ; et étant pressé de déclarer s’il avait des vues légitimes, sa seule réponse fut un malin sourire. Aubrey se retira, et lui ayant de suite écrit quelques lignes pour l’informer qu’à compter de cette heure il renonçait à l’accompagner, suivant leur accord, dans le reste de ses voyages, il ordonna à son domestique de lui procurer d’autres appartements, et se rendit lui-même, sans perdre une minute, chez la mère de la jeune personne, pour lui faire part, non seulement de ce qu’il avait appris sur sa fille, mais aussi de tout ce qu’il savait de défavorable aux mœurs de lord Ruthven. Cet avis vint à temps pour faire manquer le rendez-vous projeté. Lord Ruthven, le lendemain, écrivit à Aubrey, pour lui notifier son assentiment à leur séparation ; mais ne lui donna pas même à entendre qu’il le soupçonnait d’être la cause du renversement de ses plans.

Aubrey, au sortir de Rome, dirigea ses pas vers la Grèce, et traversant le golfe, se vit bientôt à Athènes. Il y choisit pour sa résidence la maison d’un Grec, et ne songea plus qu’à rechercher les traces d’une gloire passée sur des monuments qui, honteux sans doute d’exposer le souvenir des grandes actions d’hommes libres, aux yeux d’un peuple esclave, semblent chercher un refuge dans les entrailles de la terre, ou se dérober aux regards sous une mousse épaisse. Sous le même toit que lui, respirait une jeune fille de formes si belles et si délicates, qu’elle aurait offert à l’artiste le plus digne modèle pour représenter une de ces houris que Mahomet promet, dans son paradis, au crédule Musulman ; mais, non ! ses yeux possédaient une expression qui ne peut appartenir à des beautés que le Prophète représente comme n’ayant pas d’âme. Lorsqu’Ianthe dansait sur la plaine, ou effleurait dans sa marche rapide, le penchant des collines, elle faisait oublier la légèreté gracieuse de la gazelle. Et quel autre qu’un disciple d’Épicure, en effet, n’eût pas préféré le regard animé et céleste de l’une à l’œil voluptueux mais terrestre de l’autre ? Cette nymphe aimable, souvent accompagnait Aubrey dans ses recherches d’antiquités. Que de fois, ignorante de ses propres charmes, et toute entière à la poursuite du brillant papillon, elle développait toute la beauté de sa taille enchanteresse, flottant, en quelque sorte, au gré du zéphir, aux regards avides du jeune étranger, qui oubliait les lettres, presque effacées par le temps, qu’il venait avec peine de déchiffrer sur le marbre, pour ne plus contempler que ses formes ravissantes : que de fois, tandis qu’Ianthe voltigeait à l’entour, sa longue chevelure flottant sur ses épaules, par ses tresses onduleuses d’un blond céleste, n’offrait que trop d’excuse à Aubrey pour abandonner ses poursuites scientifiques, et laisser échapper de son idée le texte d’une inscription qu’il venait de découvrir, et qu’un instant auparavant son utilité, pour l’interprétation d’un passage de Pausanias, avait rendue à ses yeux de la plus haute importance. Mais pourquoi tenter de décrire des charmes plus aisés à sentir qu’à apprécier ? Innocence, jeunesse, beauté, tout respirait en elle cette fraîcheur de la nature, étrangère à l’affectation de nos salons à la mode.

Lorsqu’Aubrey dessinait ces augustes débris, dont il désirait conserver l’image pour l’amusement de ses heures futures, Ianthe, debout, et penchée sur son épaule, suivait avec avidité les progrès magiques de son pinceau, retraçant les sites pittoresques des lieux où elle était née. Elle lui racontait alors, avec tout le feu d’une mémoire encore toute fraîche, ses compagnes foulant avec elle, dans leur danse légère, la verte pelouse des environs, ou la pompe des fêtes nuptiales, dont elle avait été témoin dans son enfance. Quelquefois encore, tournant ses souvenirs sur des objets qui évidemment lui avaient laissé une impression plus profonde, elle lui redisait les contes surnaturels dont sa nourrice avait effrayé sa jeune attention. Son ton sérieux et son air de sincérité, quand elle faisait ce récit, excitaient une tendre compassion pour elle, dans le cœur d’Aubrey : souvent même, comme elle lui décrivait le Vampire vivant qui avait passé des années au milieu d’amis, et des plus tendres objets d’attachement, forcé chaque an, par un pouvoir infernal, de prolonger son existence pour les mois suivants, par le sacrifice de quelque jeune et innocente beauté, Aubrey sentait son sang se glacer dans ses veines, tout en essayant de tourner en ridicule de si horribles fables ; mais Ianthe en réponse lui citait le nom de vieillards qui avaient fini par découvrir un Vampire vivant au milieu d’eux, seulement après que plusieurs de leurs filles avaient succombé victimes de l’horrible appétit de ce monstre ; et, poussée à bout par son apparente incrédulité, elle le suppliait ardemment de prêter foi à ses récits ; car on avait remarqué, ajoutait-elle, que ceux qui osaient douter de l’existence des Vampires, ne pouvaient éviter quelque jour d’être convaincus de leur erreur par leur propre et funeste expérience. Ianthe lui dépeignait l’extérieur que l’on accordait à donner à ces monstres, et l’impression d’horreur qui avait déjà frappé l’esprit d’Aubrey, redoublait encore par un portrait qui lui rappelait, d’une manière effrayante, lord Ruthven. Il persistait néanmoins dans ses efforts pour lui persuader de renoncer à des terreurs aussi vaines, quoiqu’en lui-même il frémit de reconnaître ces mêmes traits, qui avaient tous tendu à lui faire voir quelque chose de surnaturel dans lord Ruthven.

Aubrey, de jour en jour, s’attachait davantage à Ianthe ; son innocence, si différente de ces vertus affectées qu’il avait rencontrées jadis dans ces femmes, parmi lesquelles il avait cherché à retrouver ces notions romanesques sucées dans son jeune âge, séduisait incessamment son cœur ; et tandis qu’il se représentait à lui-même le ridicule d’une union conjugale entre un jeune homme élevé suivant les usages de l’Angleterre, et une jeune Grecque sans éducation, il sentait s’accroître de plus en plus son affection pour la jeune enchanteresse avec qui s’écoulaient tous ces moments. Quelquefois il voulait s’éloigner d’elle ; et, bâtissant un plan de recherches d’antiquités, il projetait de partir, décidé à ne pas reparaître à Athènes avant d’avoir rempli l’objet de son excursion ; mais il trouvait toujours impossible de fixer son attention sur les ruines des environs, tandis que l’image fraîche d’Ianthe vivait au fond de son cœur. Ignorant l’amour qu’elle lui avait inspiré, elle avait toujours avec lui cette même franchise enfantine, qu’elle lui avait montrée dès le premier abord. Elle semblait toujours ne se séparer de lui qu’avec une extrême répugnance ; mais c’était uniquement parce qu’elle n’avait plus alors de compagnon pour parcourir avec elle ces sites favoris où elle errait, tandis que non loin d’elle Aubrey s’occupait à retracer ou découvrir quelque fragment échappé à la faux destructive du temps. Elle avait appelé en témoignage de ce qu’elle avait raconté à Aubrey, au sujet des Vampires, son père et sa mère, qui tous deux, ainsi que plusieurs autres personnes présentes, avaient affirmé leur existence, en pâlissant d’horreur à ce nom seul. Peu de temps après, Aubrey se décida à entreprendre une petite excursion qui devait l’occuper plusieurs heures : lorsque ses hôtes l’entendirent désigner l’endroit, d’un commun accord ils se hâtèrent de le supplier de revenir à Athènes avant la nuit tombante ; car il devait, lui dirent-ils, traverser nécessairement un bois où nul Grec ne se hasarderait à entrer, pour aucune considération au monde, après le coucher du soleil. Ils le lui dépeignirent comme le repaire des Vampires dans leurs orgies nocturnes, et le menacèrent des malheurs les plus épouvantables, s’il osait troubler, par son passage, ces monstres dans leur cruelle fête. Aubrey traita légèrement leurs représentations, et essaya même de leur faire sentir toute l’absurdité de pareilles idées ; mais pourtant, quand il les vit tressaillir de terreur à son audacieux mépris d’un pouvoir infernal et irrésistible, dont le nom seul suffisait pour les faire frissonner, il se tut.

Le lendemain matin Aubrey se mit en route sans suite ; à son départ, il observa avec peine et surprise l’air mélancolique de ses hôtes, et l’impression de terreur que ses railleries sur l’existence des Vampires avait répandue sur leurs traits. A l’instant même où il montait à cheval, Ianthe vint près de lui, et d’un ton sérieux le conjura, par tout ce qu’il avait de plus cher au monde, de retourner à Athènes avant que la nuit vînt rendre à ces monstres leur pouvoir. Il promit de lui obéir : mais ses recherches scientifiques absorbèrent tellement son esprit qu’il ne s’aperçut même pas que le jour était prêt à finir, et qu’à l’horizon se formait une de ces taches qui, dans ces brûlants climats, grossirent avec une telle rapidité que, bientôt devenues une masse épouvantable, elles versent sur la campagne désolée toute leur rage. A la fin cependant il se décida à remonter à cheval, et à compenser, par la vitesse de son retour, le temps perdu. Mais il était trop tard. Le crépuscule est, pour ainsi dire, inconnu dans ces contrées méridionales, et la nuit commence avec le coucher du soleil. Avant qu’Aubrey fut loin dans la forêt, l’orage avait éclaté sur sa tête avec fureur. Le tonnerre grondait coup sur coup, et répété par les nombreux échos d’alentour, ne laissait presque point d’intervalle de silence. La pluie, tombant à torrent, forçait son passage jusqu’à Aubrey à travers l’épais couvert du feuillage, tandis que les éclairs brillaient autour de lui, et que la foudre même venait quelque fois éclater à ses pieds. Son coursier épouvanté tout à coup l’emporta à travers le plus épais du bois. L’animal hors d’haleine à la fin s’arrêta, et Aubrey, à la lueur des éclairs, remarqua près de lui une hutte presque enterrée sous des masses de feuilles mortes et de broussailles, qui l’enveloppaient de tout côté. Aubrey descendit de cheval, et approcha de la hutte, espérant y trouver quelqu’un qui lui servirait de guide jusqu’à la ville, ou du moins s’y procurer un abri contre la tempête. Au moment où il s’en approchait, le tonnerre s’étant ralenti pour quelques instants, il put distinguer les cris perçants d’une femme répondus par un rire amer et presque continu : Aubrey tressaillit, et hésita s’il entrerait ; mais un éclat de tonnerre, qui soudain gronda de nouveau sur sa tête, le tira de sa rêverie ; et, par un effort de courage, il franchit le seuil de la hutte. Il se trouva dans la plus profonde obscurité ; le bruit qui se prolongeait lui servit pourtant de guide ; personne ne répondait à son appel réitéré. Tout à coup il heurta quelqu’un qu’il arrêta sans balancer ; quand une voix horrible fit entendre ces mots : Encore troublé…auxquelles succéda un éclat de rire affreux ; et Aubrey se sentit saisi avec une vigueur qui lui parut surnaturelle. Décidé à vendre chèrement son existence, il lutta, mais en vain : ses pieds perdirent, en un instant, le sol ; et, enlevé par une force irrésistible, il se vit précipiter contre la terre, qu’il mesura de tout son corps. Son ennemi se jeta sur lui ; et, s’agenouillant sur sa poitrine, portait déjà ses mains à sa gorge, quand la réverbération d’un grand nombre de torches, pénétrant dans la hutte par une ouverture destinée à l’éclairer pendant le jour, vint troubles le monstre dans son épouvantable orgie ; il se hâta de se relever, et, laissant là sa proie, s’élança hors de la porte : le bruit qu’il fît en s’ouvrant un passage à travers l’épaisse bruyère cessa au bout de quelques instants.

L’orage cependant s’était calmé tout à fait, et les nouveaux venus purent entendre, du dehors, les plaintes d’Aubrey que l’épuisement total de ses forces empêchait de remuer. Ils entrèrent dans la hutte : la lumière de leurs torches vint se réfléchir sur ses voûtes mousseuses, et ils se virent tous couverts de flocons d’une suie épaisse. A la prière d’Aubrey ils s’éloignèrent de lui pour chercher la femme dont les cris l’avaient attiré ; et comme ils s’avançaient sous les replis caverneux de la hutte, il se vit replonger encore dans les plus profondes ténèbres ; mais bientôt de quelle horreur ne fût-il pas frappé quand, à la lueur des torches qui revenaient fondre sur lui, il reconnut le corps inanimé de la charmante Ianthe, porté par ses compagnons ! Vainement il ferma les yeux, se flattant que ce n’était qu’une vision, fruit de son imagination dérangée ; mais quand il les rouvrit, il revit encore les restes de son amante étendus sur la terre à côté de lui : ces joues arrondies et ces lèvres délicates, qui naguère auraient fait honte à la rose par leur fraîcheur, étaient maintenant d’une pâleur sépulcrale : et cependant encore il régnait à présent, sur les traits charmants d’Ianthe, un calme admirable et presque aussi attachant que la vie qui jadis les animait : sur son cou et sa poitrine on voyait des traces de sang, et sa gorge portait les empreintes des dents cruelles qui avaient ouvert ses veines ; les villageois avaient porté le corps, indiquant du doigt ces marques funestes, et comme frappés simultanément d’horreur, s’écrièrent : Un Vampire ! un Vampire ! Ils formèrent à la hâte une litière, et placèrent dessus Aubrey à côté de celle qui naguère avait été pour lui l’objet des rêves de félicité les plus flatteurs, mais dont maintenant la vie venait de s’éteindre dans sa fleur. Aubrey ne pouvait plus retrouver le fil de ses idées, ou plutôt semblait chercher un refuge contre le désespoir dans une totale absence de pensées. Il tenait, presque sans le savoir dans sa main, un poignard nu d’une forme extraordinaire, qu’on avait ramassé dans la hutte : bientôt le triste cortège fut rencontré par d’autres paysans, qu’une mère alarmée envoyait encore à la recherche de son enfant chérie : mais les cris lamentables que poussait la troupe désolée, au moment où ils approchaient de la ville, furent pour cette mère et son époux infortuné l’avant-courreur de quelque horrible catastrophe. Décrire l’angoisse de leur attente inquiète serait impossible ; mais quand ils eurent découvert le corps de leur fille adorée, ils regardèrent Aubrey, lui firent remarquer du doigt les indices affreux de l’attentat qui avait causé sa mort, et tous deux expirèrent de désespoir.

Aubrey étendu sur sa couche de douleur et en proue à une fièvre ardente, au milieu des accès de son délire, appelait lord Ruthven et Ianthe. Quelquefois il suppliait son ancien compagnon d’épargner celle qu’il aimait : d’autres fois il accumulait les imprécations sur sa tête, et le maudissait comme le destructeur de sa félicité. Lord Ruthven se trouvait justement alors à Athènes ; et, ayant eu connaissance de la triste situation d’Aubrey, pour quelque motif secret, vint se loger sous le même toit, et devint son compagnon assidu. Quand son ami sortit de son délire, il tressaillit d’horreur à l’aspect de celui dont l’image s’était maintenant confondue dans sa tête avec l’idée d’un Vampire ; mais lord Ruthven, par son ton persuasif, ses demi-aveux qu’il regrettait la faute qui avait causé leur séparation, et encore plus par les attentions soutenues, l’anxiété et les soins qu’il prodigua à Aubrey, le réhabilita bientôt à sa présence. Lord Ruthven semblait tout-à-fait changé ; ce n’était plus cet être dont l’apathie avait tellement étonné Aubrey ; mais aussitôt que ce dernier commença à faire des progrès rapides dans sa convalescence, il s’aperçut avec chagrin que son compagnon retombait dans son phlegme ordinaire, et il retrouva en lui tout-à-fait l’homme de leur première liaison, si ce n’est que de temps à autre, Aubrey observait avec surprise que lord Ruthven semblait fixer sur lui un regard pénétrant, tandis qu’un sourire cruel de dédain voltigeait sur ses lèvres. Il se perdait en conjectures sur l’intention de cet affreux sourire, si souvent réitéré. Lorsqu’Aubrey entra dans le dernière période de son rétablissement, lord Ruthven s’éloignant de plus en plus de lui, semblait exclusivement occupé à contempler les vagues soulevées par la brise rafraîchissante, ou à suivre la marche de ces planètes, qui, ainsi que notre globe, meuvent autour d’un astre immobile ; mais le fait qu’il semblait chercher principalement à se soustraire aux yeux de tous.

La tête d’Aubrey avait été très affaiblie par le choc qu’il venait d’éprouver ; et cette élasticité d’esprit, qui avait tant brillé en lui jadis, semblait s’être évanouie pour toujours. Il était maintenant aussi épris de la solitude et du silence que lord Ruthven lui-même. Mais c’est en vain qu’il soupirait après cette solitude ; pouvait-elle exister pour lui dans le voisinage d’Athènes ? La cherchait-il parmi ces ruines qu’il avait jadis fréquentées, l’image d’Ianthe l’y accompagnait comme autrefois ; la cherchait-il au fond des bois, il s’imaginait y voir encore la démarche légère d’Ianthe, voltigeant au milieu des taillis, à la découverte de la modeste violette ; quand par une transition subite, sa sombre imagination lui représentait son amante, la figure pâle, la gorge soignante, et ses lèvres décolorées, mais qu’un sourire toujours aimable, malgré le trépas, venait encore orner.

Il se détermina enfin à fuir des sites dont chaque trait était, pour sa raison affaiblie, une source de tableaux douloureux. Il proposa à lord Ruthven, qu’il croyait ne devoir point quitter, après tous les soins qu’il en avait reçus pendant son indisposition, de visiter ensemble ces parties de la Grèce qui leur étaient encore inconnues à tous deux. Ils partirent donc, et allèrent à la recherche de chaque lieu auquel se rattachait un ancien souvenir ; mais, quoiqu’ils courussent constamment d’une place à une autre, ils ne semblaient cependant, ni l’un ni l’autre, prêter une attention réelle aux objets variés qui passaient sous leurs yeux. Ils entendaient souvent parler de voleurs infestant le pays ; mais, graduellement, ils en vinrent à mépriser ces rapports, qu’ils regardaient comme une pure invention de gens intéressés à exciter la générosité de ceux qu’ils défendaient de prétendus dangers. Entre autres occasions, ils voyageaient un jour avec une garde si peu nombreuse, qu’elle pouvait plutôt servir de guide que de défense. Au moment, cependant, où ils venaient d’entrer dans un étroit défilé, au fond duquel était le lit d’un torrent qui roulait, confondu avec des masses de roc, dans les précipices voisins, ils eurent raison de regretter leur imprudente confiance ; à peine étaient-ils engagés dans ce pas dangereux, qu’une grêle de balles vint siffler à leurs oreilles, tandis que les échos d’alentour répétaient le son de plusieurs armes à feu. Bientôt une balle vint se loger dans l’épaule de lord Ruthven, qui tomba du coup. Aubrey vola à son assistance ; et, ne songeant plus à se défendre, ni à son propre péril, se vit bientôt entouré par les brigands. L’escorte, aussitôt qu’elle avait vu tomber lord Ruthven, avait jeté ses armes et demandé quartier. Par la promesse d’une forte récompense, Aubrey décida les voleurs à transporter son ami blessé, à une cabane voisine ; et, étant convenu avec eux d’une rançon, il ne fut plus importuné de leur présence, les bandits se bornant à surveiller la chaumière jusqu’au retour de l’un d’eux, qui alla recevoir, dans une ville voisine, le montant d’une traite qu’Aubrey leur donna sur son banquier.

Les forces de lord Ruthven déclinèrent rapidement ; au bout de deux jours la gangrène parut, et l’instant de sa dissolution sembla s’avancer à grand pas. Sa manière d’être et ses traits étaient toujours les mêmes. On aurait dit qu’il était aussi indifférent à la douleur, qu’il l’avait été autrefois à tout ce qui se passait autour de lui : mais, vers la fin de la seconde soirée, il sembla préoccupé de quelque idée pénible ; ses yeux se fixaient souvent sur Aubrey, qui, s’en apercevant, lui offrit, avec chaleur, son assistance. Vous voulez m’assister, lui dit son ami ! vous pouvez me sauver ! vous pouvez faire plus encore ! Je ne parle pas de ma vie ; je regarde d’un œil aussi insouciant le terme de mon existence, que celui du jour prêt à finir ! mais vous pouvez sauver mon honneur, l’honneur de votre ami ! Comment ! oh ! dites-moi comment ! lui répondit Aubrey, je ferais tout au monde pour vous être utile. Je n’ai que peu de chose à vous demander, répliqua lord Ruthven. Ma vie décline rapidement, et il me manque le temps pour vous développer toute mon idée ; mais si vous vouliez cacher tout ce que vous savez de moi, mon honneur serait, dans le monde, à l’abri de toute atteinte : et si ma mort était ignorée pour quelque temps en Angleterre… Je la cacherai, dit Aubrey ! Mais ma vie ! s’écria lord Ruthven ! j’en tairai l’histoire, ajouta Aubrey… Jurez donc, cria son ami expirant, se relevant par le dernier effort d’une avide joie ; jurez par tout ce que votre âme révère ou redoute ; jurez que pour un an et un jour, vous garderez un secret inviolable sur tout ce que vous savez de mes crimes, et sur ma mort, vis-à-vis de quelque personne que ce puisse être, quelque chose qui puisse arriver, quelque objet qui puisse arriver, quelque objet extraordinaire enfin qui puisse frapper vos regards : En prononçant ces mots, ses yeux pétillant semblaient sortir de leurs orbites. Je le jure, dit Aubrey… et lord Ruthven, retombant sur son chevet, avec un éclat de rire horrible, exhala son dernier soupir. Aubrey se retira dans son appartement, pour se reposer ; mais il n’y put trouver le sommeil. Les circonstances extraordinaires qui avaient accompagné toute sa liaison avec lord Ruthven se pressaient involontairement dans sa mémoire frappée ; et quand il en venait à son serment, un frissonnement irrésistible s’emparait de lui, comme un pressentiment de quelque chose d’horrible qui l’attendait. S’étant levé de bonne heure le lendemain, au moment où il allait entrer dans la chambre où il avait laissé le corps de son ami, il rencontra un des bandits qui le prévint qu’il n’était plus à cette place, et qu’avec l’aide de ses compagnons, il avait transporté le cadavre immédiatement après qu’Aubrey s’était retiré chez lui, et suivant la promesse qu’ils en avaient faite à lord Ruthven, sur le sommet d’une colline voisine, afin de l’y exposer au premier pâle rayon de la lune, qui se lèverait après sa mort. Aubrey, surpris, et prenant avec lui quelques-unes de ces hommes, se décida à gravir cette colline, et à s’y ensevelir, sur le lieu même, son compagnon ; mais quand il eut atteint le faîte de la montagne, il n’y trouva de trace, ni du corps ni des vêtements, quoique les bandits lui assurassent qu’il était sur la roche même où ils avaient déposé les restes de lord Ruthven. D’abord, son esprit se perdait en conjectures sur cet étrange événement ; mais il finit par se persuader, en retournant chez lui, que les voleurs avaient tout simplement enseveli le corps pour s’approprier les vêtements.

Las d’une contrée où il avait rencontré de si terribles catastrophes, et où tout semblait conspirer pour approfondir cette mélancolie superstitieuse qui avait frappé son esprit, il prit le parti de s’éloigner de la Grèce, et bientôt arriva à Smyrne. Tandis qu’il y attendait un navire pour le transporter à Otrante ou à Naples, il s’occupa de l’inspection des divers effets qui avaient appartenu à lord Ruthven : entre autres choses, il remarqua une caisse contenant des armes offensives, toutes singulièrement adaptées pour porter une prompte mort dans le sein de ses victimes. Il observa plusieurs poignards ; et, pendant qu’il les retournait dans cet examen, et admirait leurs formes curieuses, quelle fut sa surprise à l’aspect d’un fourreau, dont les ornements étaient exactement du même goût que le poignard ramassé dans la fatale hutte ? Il tressaillit à cette vue ; et se hâtant d’acquérir une nouvelle preuve à l’appui de la présomption qui frappait déjà son âme, il chercha de suite le poignard, et qu’on juge l’horreur qui vint le saisir à la découverte désespérante que l’arme cruelle, quelque extraordinaire que fût sa forme, remplissait justement le foureau qu’il tenait à la main ! Ses yeux semblaient ne plus demander d’autres témoins pour le confirmer dans son affreux soupçon, et paraissaient ne pouvoir se détacher de l’instrument de mort : il désirait cependant se faire encore illusion ; mais cette ressemblance d’une forme aussi singulière, cette même variété de couleurs qui ornaient le manche du poignard et le foureau, et plus que tout cela encore, quelques gouttes de sang empreintes sur l’un et sur l’autre, détruisaient toute possibilité d’un doute. Il quitta Smyrne, et en passant par Rome, son premier soin fut de recueillir quelques informations sur le sort de la jeune personne qu’il avait essayé de sauver de la séduction de lord Ruthven. Ses parents, d’une brillante fortune, étaient tombés maintenant dans une extrême détresse, et on ne savait ce que leur fille elle-même était devenue depuis le départ de son amant. Il n’eut que trop lieu de craindre que la jeune Romaine n’eût succombé victime du destructeur d’Ianthe.

Tant d’horreurs réitérées avaient enfin désolé le cœur d’Aubrey. Il devint hypocondre et silencieux : son unique soin était d’accélérer la marche des postillons, comme s’il s’agissait d’aller sauver la vie de quelqu’un qui lui fût cher. Bientôt il arriva à Calais ; une brise, qui semblait obéir à ses désirs, le porta promptement à la côte d’Angleterre ; il se hâta de se rendre à l’antique manoir de ses pères, et y parut pour quelque temps perdre dans les tendres embrassement de sa sœur, le souvenir du passé : si jadis ses caresses enfantines l’avaient vivement intéressé, maintenant qu’elle avait atteint sa dix-huitième année, ses manières avaient acquis avec l’âge une nuance plus douce et encore plus attachante.

Miss Aubrey n’avait pas cette grâce brillante qui captive l’admiration et l’applaudissement d’un cercle nombreux. Il n’y avait rien dans sa contenance de cette teinte animée qui n’existe que dans l’atmosphère échauffée d’un salon tumultueux. Son grand œil bleu n’était jamais visité par cette gaîté insouciante qui n’appartient qu’à la légèreté d’esprit ; mais il respirait cette langueur mélancolique, qui provient moins de l’infortune que d’une âme religieusement empreinte de l’attente d’une vie future, et plus solide que notre existence éphémère. Elle n’avait pas cette démarche aérienne qu’un papillon, une fleur, un rien suffit pour mettre en mouvement. Son maintien était calme et pensif. Dans la solitude ses traits ne perdaient jamais cet air sérieux et réfléchi qui leur était naturel ; mais était-elle près de son frère, tandis qu’il lui exprimait sa tendre affection et s’efforçait d’oublier en sa présence ces chagrins qu’elle savait trop bien avoir détruit sa félicité sans retour, qui aurait voulu échanger alors le sourire reconnaissant de miss Aubrey contre le sourire même de la Volupté ? Ses yeux, ses traits, respiraient alors une céleste harmonie avec les douces vertus de son âme. Elle n’avait pas encore fait sa première entrée dans le monde, ses tuteurs ayant jugé plus convenable de différer cette grande époque jusqu’au retour de son frère, pour qu’il pût lui servir de protecteur. Il fut donc maintenant décidé que le cercle qui allait sous peu se tenir à la Cour serait choisi pour son introduction dans la société. Aubrey eût préféré ne pas quitter la demeure de ses ancêtres, et y nourrir cette mélancolie qui le consumait sans cesse. Quel intérêt, en effet, pouvaient avoir pour lui les frivolités des réunions à la mode, après les impressions profondes dont les évènements passés avaient empreint son âme ? mais il n’hésita pas à faire le sacrifice de ses propres goûts à la protection qu’il devait à sa sœur. Ils se rendirent à Londres, et se préparèrent pour le cercle qui devait avoir lieu dès le lendemain de leur arrivée. La foule était prodigieuse. Il n’y avait pas eu de réunion à la Cour depuis long-temps, et tous ceux qui étaient jaloux de briguer la faveur d’un sourire royal étaient là. Tandis qu’Aubrey se tenait à l’écart, insensible à ce qui se passait autour de lui, et que justement il venait de se rappeler que c’était à cette même place qu’il avait vu pour la première fois lord Ruthven, il se sentit tout à coup saisi par le bras, et une voix qu’il ne reconnut que trop bien fit retentir ces mots à son oreille : Souvenez-vous de votre serment ! Tremblant de voir un spectre prêt à le réduire en poudre, il eut à peine le courage de se retourner, quand il aperçut près de lui cette même figure qui avait tellement attiré son attention justement au même endroit, le premier jour de son début dans la société. Il la regarda d’un air effaré jusqu’à ce que ses jambes se refusant presque à le soutenir, il se vit obligé de prendre le bras d’un ami, et , se frayant un chemin à travers la foule, il se jeta dans sa voiture. Rentré chez lui, il arpentait son appartement à pas précipités, et portait ses mains sur sa tête, comme s’il eût craint que la faculté de penser ne s’en échappât sans retour. Lord Ruthven était toujours devant ses yeux : les circonstances se combinaient dans sa tête dans un ordre désespérant ; le poignard, son serment… Honteux de lui-même et de sa crédulité, il cherchait à secouer ses esprits abattus, et à se persuader que ce qu’il avait vu ne pouvait exister : un mort sortir du tombeau ! son imagination seule avait sans doute évoqué du sépulcre l’image de l’homme qui occupait incessamment son esprit : enfin, il en vint à se convaincre que cette vision était certainement sans réalité. Quoi qu’il en pût être, il se décida à retourner encore dans la société ; car, quoiqu’il essayât vingt fois de questionner ceux qui l’entouraient, sur lord Ruthven, ce nom fatal restait toujours suspendu sur ses lèvres, et il ne pouvait réussir à recueillir aucune information sur l’objet qui l’intéressait si fortement. Quelques soirées après, il conduisit encore sa sœur à une brillante assemblée, chez quelqu’un de ses parents. La laissant sous la protection d’une dame d’un âge respectable, il se plaça lui-même dans un coin isolé des appartements ; et là, se livra tout entier à ses tristes pensées. Un long-temps s’écoula ainsi, et enfin il s’aperçut qu’un grand nombre de personnes avaient déjà quitté les salons ; il sortit forcément de cet état de stupeur, et entrant dans une pièce voisine, il y vit sa sœur environnée de plusieurs personnes, avec qui elle paraissait en conversation soutenue ; il s’efforçait de s’ouvrir route jusqu’à elle, et venait de prier une personne devant lui de le laisser passer, quand cette personne, se retournant, lui montra les traits qu’il abhorrait le plus au monde. Tout hors de lui-même, à cette fatale vue, il se précipita vers sa sœur, la saisit par la main, et, à pas redoublés, l’entraîna vers la rue. Sur le seuil de l’hôtel il se trouva arrêté quelques instants par la foule de domestiques qui attendaient leurs maîtres ; et tandis qu’il traversait leurs rangs, il entendit cette voix qui ne lui était que trop bien connue, faire résonner à son oreille ces mots terribles : Souvenez-vous de votre serment ! Éperdu, terrifié, il n’osa pas même lever les yeux autour de lui ; mais, accélérant la marche de sa sœur, il s’élança dans sa voiture, et bientôt fut chez lui.

Le désespoir d’Aubrey maintenant alla presque jusqu’à la folie. Si déjà auparavant son esprit avait été absorbé par un seul objet, combien en devait-il être frappé plus profondément à présent que la certitude que le monstre était encore vivant, le poursuivait sans relache. Il était devenu insensible aux tendres attentions de sa sœur, et c’était en vain qu’elle le suppliait d’expliquer la cause de ce changement subit qui s’était opéré en lui. Il ne lui répondait que par quelques mots entrecoupés, et ce peu de mots toutefois suffisait pour porter la terreur dans l’âme de sa sœur. Plus Aubrey réfléchissait à tout cet horrible mystère et plus il s’égarait dans ce cruel labyrinthe. L’idée de son serment le faisait frémir. Que devait-il faire ? devait-il permettre à ce monstre de porter son souffle destructeur parmi toutes les personnes qui lui étaient chères, sans arrêter d’un seul mot ses progrès ; sa sœur même pouvait avoir été touchée par lui ! mais quoi ! si même il osait rompre son serment, et découvrir l’objet de ses terreurs, qui y ajouterait foi ? quelquefois il songeait à employer son propre bras pour débarrasser le monde de ce scélérat : mais l’idée qu’il avait déjà triomphé de la mort l’arrêtait. Pendant nombre de jours, il resta plongé dans cet état de marasme : enfermé dans sa chambre il ne voulait voir personne, et ne consentait même à prendre quelque nourriture que lorsque sa sœur, les larmes aux yeux, venait le conjurer de soutenir son existence par pitié pour elle. Enfin incapable de supporter plus long-temps la solitude, il sortir de chez lui, et courait de rue en rue comme pour échapper à l’image qui le suivait si obstinément. Insouciant sur l’espèce de vêtements dont il couvrait son corps, il errait ça et là aussi souvent exposé aux feux dévorants du soleil de midi qu’à la froide humidité des soirées. Il était devenu méconnaissable ; d’abord il rentrait chez lui pour y passer la nuit ; mais bientôt il se couchait sans choix partout où l’épuisement de ses forces l’obligeait de prendre quelque repos. Sa sœur, inquiète des dangers qu’il pouvait courir, voulut le faire suivre ; mais Aubrey laissait promptement derrière lui ceux qu’elle avait chargés de cet emploi, et échappait à ses surveillants plus vite qu’une pensée ne nous fuit. Il changea néanmoins tout d’un coup de conduite. Frappé de l’idée que son absence laissait ses meilleurs amis sans le savoir dans la société d’un être aussi dangereux, il se décida à paraître de nouveau dans le monde et à veiller de près lord Ruthven, avec l’intention de prévenir, en dépit de son serment, toutes les personnes dans l’intimité desquelles il chercherait à s’immiscer. Mais lors qu’Aubrey entrait dans un salon, son regard effaré et soupçonneux était si remarquable, ses tressaillements involontaires si visibles, que sa sœur se vit à la fin réduite à le solliciter de s’abstenir de fréquenter, uniquement par condescendance pour elle, un monde font la seule vue paraissait l’affecter si fortement. Quand ses tuteurs s’aperçurent que les conseils et les prières de sa sœur étaient inutiles, ils jugèrent à propos d’interposer leur autorité ; et craignant qu’Aubrey ne fut menacé d’une aliénation mentale, ils pensèrent qu’il était grandement temps qu’ils reprisent la charge qui leur avait été confiée par ses parents.

Désirant ne plus avoir à craindre pour lui le renouvellement des souffrances et des fatigues auxquelles ses excursions l’avaient souvent exposé, et dérober aux yeux du monde ces marques de ce qu’ils nommaient folie, ils chargèrent un médecin habile de résider auprès de lui pour le soigner, et de ne le jamais perdre de vue. A peine Aubrey s’apperçut-il de toutes ces mesures de précaution, tant ses idées étaient absorbées par un seul et terrible objet. Renfermé dans son appartement, il y passait souvent des jours entiers dans un état de morne stupeur dont rien ne pouvait le retirer. Il était devenu pâle, décharné ; ses yeux n’avaient plus qu’un éclat fixe : le seul signe d’affection et de réminiscence qu’il déployait encore, était à l’approche de Miss Aubrey ; alors il tressaillait d’effroi, et pressant les mains de sa sœur avec un regard qui portait la douleur dans son cœur, il lui adressait ces mots détachés : oh ! me le touchez pas : par pitié, si vous avez quelque amitié pour moi, n’approchez pas de lui. Et cependant quand elle le suppliait de lui indiquer du moins de qui il parlait, sa seule réponse était : Il est trop vrai ! il est trop vrai ! et il retombait dans un affaiblissement dont elle ne pouvait plus l’arracher. Cet état pénible avait duré nombre de mois ; cependant lorsque l’année fatale fut au moment d’être éculée, l’incohérence de ses manières devint moins alarmante ; son esprit parut être dans des dispositions moins sombre, et ses tuteurs observèrent même que plusieurs fois le jour il comptait sur ses doigts un nombre déterminé, tandis qu’un sourire de satisfaction s’épanouissait sur ses lèvres.

L’an était presque passé, quand le dernier jour un de ses tuteurs étant entré dans son appartement, entretint le médecin du triste état de santé d’Aubrey, et remarqua combien il était fâcheux qu’il fut dans une situation aussi déplorable, tandis que sa sœur devait se marier le lendemain. Ces mots suffirent pour réveiller l’attention d’Aubrey ; et il demanda avec empressement, à qui ? Son tuteur, charmé de cette marque de retour de sa raison, dont il craignait qu’il n’eût été à jamais privé, lui répondit, avec le comte Marsden. Pensant que c’était quelque jeune noble qu’il avait rencontré en société, mais que sa distraction d’esprit ne lui avait pas permis de remarquer dans le temps, Aubrey parut fort satisfait, et surprit encore davantage son tuteur, par l’intention qu’il exprima d’être présent aux noces de sa sœur, et son désir de la voir auparavant. Pour toute réponse, quelques minutes après, sa sœur était près de lui : il semblait être redevenu sensible à son sourire aimable : il la serra contre son cœur, et pressa tendrement de ses lèvres ses joues humides de larmes de plaisir que lui causait l’idée que son frère avait retrouvé toute son affection pour elle. Il lui parla avec chaleur, et la félicita vivement sur son union avec un personnage d’une naissance aussi distinguée et aussi accompli, lui avait-on dit, quand, soudain, il remarqua un médaillon sur son sein : l’ayant ouvert, quelle fut son horrible surprise à la vue des traits du monstre qui, depuis si long-temps, avait un tel ascendant sur son existence. Il saisit le portrait dans un accès de rage, et le foula aux pieds ; et, comme sa sœur lui demanda, pourquoi il détruisait l’image de l’homme qui allait devenir son mari, il regarda d’un air effaré, comme s’il n’avait pas compris sa question ; et alors, lui serrant les mains, et jetant sur elle un coup d’œil désespéré et frénétique, il la supplia de lui promettre, sous serment, qu’elle n’épouserait jamais ce monstre ; car il… Mais, là, il fut contraint de s’interrompre : il lui sembla comme si la voix fatale lui recommandait encore de se rappeler son serment. Il se retourna brusquement, pensant que lord Ruthven était là ; mais il ne vit personne. Cependant, les tuteurs et le médecin qui avaient entendu tout ce qui s’était passé, et qui s’imaginèrent que c’était un retour de désordre d’esprit, entrèrent tout à coup, et l’éloignant de sa sœur, la prièrent de quitter la chambre. Il tomba sur ses genoux, et les conjura de différer la cérémonie, ne fût-ce que d’un seul jour. Mais eux, supposant que tout cela n’était qu’un pur accès de folie, s’efforcèrent de le tranquilliser, et se retirèrent. Lord Ruthven, dès le lendemain du cercle de la Cour, s’était présenté chez Aubrey ; mais la permission de le voir lui avait été refusée ainsi qu’à tout le monde. Lorsqu’il apprit, bientôt après, l’état alarmant de sa santé, il sentit immédiatement que c’était lui qui en était la cause ; mais quand on lui dit qu’Aubrey paraissait être tombé en démence, il eut peine à cacher sa triomphante joie à ceux qui lui donnaient cette information. Il se hâta de se faire introduire auprès de miss Aubrey ; et, par une cour assidue, et l’intérêt qu’il semblait prendre sans cesse à la déplorable situation de son frère, il réussit à captiver son cœur. Qui, en effet, aurait pu résister à ses pouvoirs de séduction ? Sa langue insinuante avait tant de fatigues, de dangers inconnus à raconter ; il pouvait avec tant d’apparence de raison, parler de lui-même comme d’un être tellement différent du reste du genre humain, et n’ayant de sympathie qu’avec elle seule : il avait tant de motifs plausibles pour prétendre que ce n’était que depuis qu’il pouvait savourer les délices de sa voix charmante, qu’il commençait à perdre cette insensibilité pour l’existence qu’il avait dénotée jusqu’alors : enfin, il savait si bien mettre à profit l’art dangereux de la flatterie, ou du moins tel était l’arrêt de la destinée, qu’il conquit toute sa tendresse. Dans ce même temps l’extinction d’une branche aînée, lui transmit le titre de comte de Marsden ; et dès que son union avec miss Aubrey fut convenue, il prétexta des affaires importantes qui l’appelaient sur le continent, pour presser la cérémonie, nonobstant l’état affligeant du frère, et il fut décidé que son départ aurait lieu le jour même de son mariage. Aubrey ayant été abandonné à lui-même par ses tuteurs, et même par son médecin, essaya de corrompre, à force de présents, les domestiques, mais inutilement ; n’ayant pu obtenir qu’ils le laissassent sortir, il demanda une plume et du papier, et il écrivit à sa sœur, la conjurant, par considération pour sa propre félicité, son honneur et celui de ses parents renfermés dans la tombe, de différer seulement de quelques heures, une union qui devait être accompagnée des plus grands malheurs. Les domestiques lui promirent de remettre la lettre à sa sœur ; mais ils la portèrent au médecin, qui jugea plus convenable de ne pas la chagriner davantage, par ce qu’il considérait comme de purs actes de démence.

La nuit se passa dans les préparatifs pour la cérémonie du lendemain. Aubrey entendait le tout avec une horreur plus aisée à imaginer qu’à décrire. La fatale matinée n’arriva que trop tôt : déjà le bruit des nombreux équipages venait frapper l’oreille d’Aubrey. Il délirait presque de rage. Heureusement la curiosité des domestiques chargés de le veiller, l’ayant emporté sur leur zèle à remplir leur devoir, ils s’éloignèrent tous l’un après l’autre, le laissant imprudemment sous la garde d’une femme âgée et sans force. Il saisit avidement l’occasion, et d’un seul bond était hors de son appartement ; dans un instant il se trouva dans le salon, où presque tout le monde était déjà rassemblé. Lord Ruthven fut le premier à l’apercevoir. Il s’approcha immédiatement d’Aubrey, et prenant son bras de force, l’entraîna de la chambre hors d’état de parler de rage. Quand ils furent sur l’escalier, lord Ruthven lui murmura ces mots à l’oreille : Souvenez-vous de votre serment, et sachez que votre sœur, si elle ne devient pas mon épouse aujourd’hui même est déshonorée ; la vertu des femmes est fragile… Après ce peu de mots, il le repoussa violemment entre les bras des domestiques chargés de le surveiller, et qui, dès qu’ils se furent aperçus de son évasion, étaient accourrus à sa poursuite.

Aubrey n’était plus en état de soutenir le poids de son propre corps, et, par un effort extraordinaire pour exhaler son désespoir forcéné, il se rompit un vaisseau dans la gorge, et, baigné dans son sang, fut transporté au lit.

On laissa ignorer tout ce qui venait de se passer à sa sœur, qui malheureusement était hors du salon quand il y était entré. La cérémonie fut célébrée, et les deux époux quittèrent de suite Londres.

L’état de faiblesse d’Aubrey alla en s’accroissant rapidement ; et la vaste quantité de sang qu’il avait perdu ne produisit que trop tôt des indices d’une prompte dissolution. Il fit donc appeler ses tuteurs, et la rage qui l’avait presque suffoqué s’étant un peu appaisée ; dès que minuit sonna, il raconta avec calme ce que le lecteur vient de lire, et expira immédiatement après ce récit.

Ses tuteurs se hâtèrent de voler au secours de miss Aubrey ; mais il était trop tard ; lord Ruthven avait disparu, et le sang de son infortunée compagne avait assouvi la soif d’un Vampire.

L'AME ERRANTE

SOUVENIRS DES EXISTENCES ANTÉRIEURES

par Maxime DU CAMP (1822-1894)

À mon cher Frédéric F...

L’homme n’est qu’un souffle et une ombre.

(Sophocle.)

J’ai connu autrefois un littérateur qui s’appelait Jean-Marc ; c’était un rêveur qui chérissait les longues chevelures, les parfums, et le soleil. Ainsi que Figaro, il était paresseux avec délices et restait volontiers plusieurs semaines sans toucher une plume, causant tout seul avec ses idées en regardant sauter les étincelles de son feu. Parfois aussi il se mettait au travail, et alors, comme disent les bonnes gens, il abattait beaucoup de besogne.

Un soir, – un beau soir de printemps tout chargé d’étoiles, – il était couché sur son divan, jambe de ci, jambe de là, perdu dans quelque bon souvenir d’amour, fumant un narghilé et vêtu d’une robe de chambre turque, comme il convient à un homme qui a voyagé en Orient. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer les molles tiédeurs de la nuit, la flamme vacillante des bougies se reflétait dans leurs collerettes de cristal, des fleurs s’épanouissaient dans de grands vases, et, sur une large table, des plumes fraîchement taillées s’entassaient entre un encrier plein et des feuilles de papier blanc. Ce soir-là, Jean-Marc devait commencer un roman nouveau.

Il en était arrivé à ce moment terrible où il faut porter une main hardie sur la virginité du papier ; il fallait commencer, il fallait écrire ce premier mot, si difficile, qu’il fait souvent reculer les plus braves, La raison lui criait : « À l’oeuvre ! » et la rêverie – cette bonne soeur des mauvais jours – murmurait à son oreille : « Reste encore, ne me quitte pas ; viens avec moi ; nous irons tous les deux sous les orangers de Scio, vers cette petite maison de marbre blanc où tu voudrais cacher tes amours et ta vie ; viens, je t’emmènerai dans les étoiles, et tu verras de grands regards bleus qui se fixeront sur toi. »

Jean-Marc hésitait, il était tout prêt à composer encore avec sa conscience ; sans doute il allait remettre son oeuvre à des temps moins songeurs, lorsqu’un bruit singulier lui fit tourner la tête. Sur sa table, ses plumes se remuaient. Il crut qu’un gros scarabée, détourné de sa route par l’éclat des lumières, était venu étourdiment tomber chez lui. Comme il avait bon coeur, il se levait déjà pour lui rendre la liberté ; mais il resta immobile et pâle devant le mouvement étrange qui s’agitait sur sa table. Voici ce qu’il vit :

Une plume se dressa toute seule, se regarda à la bougie, se trempa dans l’encre et se mit à écrire ; elle fit un pâté et se jeta au loin avec colère. Jean-Marc, épouvanté, retomba sur son siège. Une autre plume alla s’abreuver à l’encrier et bientôt se prit à courir sur le papier ; parfois elle s’arrêtait avec hésitation sur un mot, faisait une rature et continuait. Lorsqu’un feuillet était écrit, il se mettait de côté, et un autre se présentait comme soulevé par un souffle invisible. Quand une plume était fatiguée, elle se laissait tomber sur le tapis, et une autre la remplaçait. Cela dura longtemps ; Jean-Marc regardait toujours et ne comprenait pas. Enfin une plume, la dernière, écrivit en majuscules le mot FIN et l’accompagna d’un grand parafe ; puis tout resta paisible.

Jean-Marc se rassura ; il quitta la pipe éteinte qu’il fumait machinalement depuis deux heures, il s’approcha de la table, y rassembla toutes les feuilles écrites, les mit en ordre, et ce fut avec des yeux agrandis par l’étonnement qu’il lut ce qui suit :

Je suis une âme errante, une âme en peine ; je vague à travers les espaces en attendant un corps, je vais sur les ailes du vent, dans l’azur du ciel, dans le chant des oiseaux, dans les pâles clartés de la lune : je suis une âme errante.

Je suis une âme éternelle comme le sont toutes mes soeurs. Pendant mes existences différentes, bien souvent j’ai entendu discuter sur nous. – Les uns disaient : « L’âme n’existe pas ! » Les autres disaient : « L’âme est immortelle ! » Ils se trompaient tous, nous sommes éternelles. – Nous coexistons avec Dieu, dont nous sommes une émanation directe, nous sommes une parcelle de son immensité, et plus tard nous remonterons vers lui pour nous y absorber à jamais. Seuls ils ont entendu la voix du Seigneur, seuls ils ont été élus par lui, ceux qui ont confessé notre éternité.

Depuis l’instant où Dieu nous a séparées de lui, nous avons vécu sur terre bien des fois, montant de générations en générations, abandonnant sans regret les corps qui nous sont confiés, et continuant l’oeuvre de notre propre perfectionnement à travers les existences que nous subissons.

Lorsque nous quittons cet hôte incommode qui nous sert si mal, lorsqu’il est allé féconder et renouveler la terre dont il est sorti, lorsqu’en liberté nous ouvrons enfin nos ailes, Dieu nous donne alors de connaître notre but. Nous revoyons nos existences précédentes, nous jugeons des progrès que nous avons faits depuis les siècles, nous comprenons les punitions et les récompenses qui nous ont atteintes par les joies et les douleurs de notre vie, nous voyons notre intelligence croître de naissance en naissance, et nous aspirons vers l’état suprême par lequel nous quitterons cette patrie inférieure pour gagner les planètes rayonnantes où les passions sont plus élevées, l’amour moins oublieux, le bonheur plus tenace, les organes plus développés, les sens plus nombreux, et dont le séjour est réservé aux monades qui, par leurs vertus, ont approché plus que nous de la béatitude.

Lorsque Dieu nous renvoie dans des corps qui doivent vivre par nous leur misérable vie, nous perdons toute conscience de ce qui a précédé ces naissances nouvelles ; le moi, qui s’était réveillé, s’est rendormi, il ne persiste plus, et de nos existences passées il ne nous reste que de vagues réminiscences qui causent en nous les sympathies, les antipathies, et aussi parfois les idées innées.

Je ne parlerai point de toutes les créatures qui ont vécu de mon souffle, mais ma vie dernière a subi un malheur si grand, que de celle-là seule je dirai l’histoire.

Avant que mon imprudence m’eût fait perdre ma forme humaine, je vivais parmi les hommes, et beaucoup eussent envié ma fortune, mon bonheur et ma jeunesse.

Une amie de ma mère avait une fille qui était plus jeune que moi de cinq ans, et qui se nommait Marguerite ; avec elle j’avais partagé tous les jeux de mon enfance ; je l’aimais d’une de ces tendresses vives et prévoyantes, qui empruntent à la paternité sa faiblesse attendrie et ses douces sévérités ; je la traitais en enfant gâté, parfois elle me tyrannisait bien un peu, mais, dès qu’une circonstance grave se présentait, je devenais sérieux, et, par les raisonnements de mon amitié, j’obtenais tous les sacrifices qu’on lui demandait. Marguerite était plus qu’une affection pour moi, c’était une habitude ; nous avions ensemble d’interminables causeries, nous faisions tous deux mille projets d’avenir ; nous avions grandi côte à côte, et il me semblait que nous devions traverser la vie en nous tenant par la main.

Cependant j’arrivais à la jeunesse : j’avais vingt ans et Marguerite en avait quinze. À cette époque je fis un voyage de cinq mois, et, lorsque je revins, tout heureux de la revoir, j’eus peine à la reconnaître. Ce n’était plus cette enfant joyeuse et babillarde, qui sautait sur mes genoux et jouait avec moi comme avec un frère aîné ; c’était une jeune fille sérieuse et pâle, dont les yeux avaient d’ineffables langueurs et devant laquelle je me sentis troublé. Je m’étonnai de ce changement profond, car j’ignorais que les femmes atteignent la gravité de leur sexe tout à coup et presque sans transition.

Maintenant les rôles n’étaient plus les mêmes : c’était elle qui me grondait, et chaque jour elle prenait plus d’ascendant sur moi. À ses côtés ma gaieté s’évanouissait, j’étais triste, embarrassé, et je ne comprenais rien au trouble qui remuait mon coeur. J’en parlai à ma mère.

« Ô ma mère ! lui dis-je, il me semble que je n’aime plus Marguerite, et cependant plus qu’autrefois j’ai besoin de la voir ; j’ai de singuliers affadissements, je sens des émotions que j’ignorais et que je ne puis exprimer ; lorsqu’elle est là, je voudrais lui parler et je ne trouve rien à lui dire. »

Ma mère ne me répondit pas et passa en souriant sa main dans mes cheveux.

Un jour d’hiver qu’il avait beaucoup neigé, j’étais assis au coin de mon feu, l’oeil immobile, la tête abaissée, et je pensais à Marguerite. J’étais la proie d’une mélancolie douloureuse, et j’avais je ne sais quel vague désir de mourir. Une angoisse violente me monta au coeur et je me pris à pleurer. Ce malaise nerveux, que j’éprouvais pour la première fois, fut comme un rayonnement subit, il m’illumina tout entier ; je compris alors que j’aimais et je criai le nom de Marguerite. Je courus vers ma mère et me jetai dans ses bras ; elle sourit encore et me répondit : « Vous êtes bien jeunes, mes enfants ; dans quelques années nous verrons ! »

Lorsque je vis Marguerite, je me mis à genoux devant elle, je pressai ses mains sur mes lèvres et lui racontai cette révélation d’amour qui s’était faite en moi ; elle renversa la tête en fermant les yeux ; puis ramenant vers mon visage son regard humide : « Oh ! dit-elle, ce n’est pas d’aujourd’hui que je t’aime ! »

De ce moment, ses manières changèrent ; elle me traitait avec une réserve pleine de tendresse et de pudeur ; elle perdit ce qu’elle avait encore d’enfantin ; chaque jour la femme se dessinait en elle : c’était une toute petite grande dame de quinze ans !

Oh ! comme nous eussions été heureux ! comme la joie eût toujours habité notre vie, si mes imprudentes curiosités n’avaient attiré sur moi les punitions de Dieu !

J’étais fier d’être amoureux ; j’avais concentré toutes les forces de mon être dans cette passion que j’exagérais à plaisir, et ce jeune amour remplissait ma vie. Je voyais souvent Marguerite, quelquefois tous les jours, et il me semblait que ce n’était jamais assez. J’aurais voulu la suivre, la voir, l’écouter sans cesse. Le soir, surtout, lorsque j’étais seul, je me racontais la journée dans tous ses détails ; je me répétais, en cherchant à imiter sa voix, les mots qu’elle avait prononcés ; je me rappelais mille choses que j’avais oublié de lui dire, et je m’abandonnais avec délices à ces souvenirs charmants qui baisent le coeur comme des lèvres tièdes ; j’invoquais un miracle qui pût me transporter à ses côtés ; je comptais les années, les mois, les jours, les heures, qui nous séparaient encore, et j’aspirais vers elle avec toute la fiévreuse intensité d’un coeur de vingt ans !

Un soir qu’elle avait longtemps fait de la musique, je la quittai tout tremblant d’émotion, serrant sur ma poitrine un bouquet de roses jaunes qu’elle m’avait donné, et je me couchai après avoir mis mes fleurs sous l’oreiller, afin d’avoir de jolis songes. Une indicible inquiétude me tourmentait, je ne pouvais dormir ; des étincelles d’or couraient devant mes yeux, une insupportable chaleur me brûlait, des formes vagues de Marguerite m’apparaissaient, et mon esprit chantait des mélodies étranges, que jamais je n’avais entendues. Je faisais des rêves insensés ; je regrettais ces temps heureux où les fées mignonnes vous donnaient à votre naissance de toutes les vertus et de toutes les beautés ; j’aurais voulu être un de ces enchanteurs des contes orientaux, qui ont des anneaux qui rendent invisibles, des filtres qui font aimer et des paroles mystérieuses qui vous emportent à travers les airs.

À force de désirer, il me sembla qu’une puissance inconnue descendait en moi ; il me sembla que, si je le voulais avec violence, mon âme pourrait se séparer de mon corps et courir vers celle qu’elle aimait. Cette idée s’empara de moi jusqu’à me faire douter de ma raison ; je ne pensais plus au sommeil, qui me fuyait sans relâche. Une sorte de terreur inexpliquée m’avait envahi ; je n’avais plus qu’un besoin : sortir de moi-même pour aller voir Marguerite. Aux premières lueurs du jour, je ne dormais pas encore ; alors, poussé peut-être par un pressentiment fatal, je ne combattis plus mes désirs, je m’y abandonnai, et j’ordonnai à ma volonté d’être assez forte pour obtenir le miracle. – Hélas ! elle m’obéit, et de là sont venues toutes mes infortunes !

Je me sentis tout à coup allégé d’un grand poids, mon corps perdit la faculté de se mouvoir, et mon âme, effrayée de sa liberté, voltigeait dans la chambre au-dessus de celui qu’elle animait tout à l’heure, et qui, maintenant, semblait profondément endormi. – Sans tarder je voulus éprouver ce pouvoir surnaturel qui venait de se révéler en moi, et auquel je ne comprenais rien, sinon que j’en avais peur. – Je traversai les appartements, passant dans les fissures des portes, me glissant sous les draperies, trouvant ma route par les ouvertures les plus étroites.

J’arrivai ainsi chez ma mère ; elle était éveillée et lisait dans son lit. Je fus surpris qu’elle ne s’étonnât pas de me voir entrer chez elle à pareille heure. Je m’approchai d’une glace, je regardai et ne vis rien ; je n’avais plus de reflet ; j’allai voltiger autour de ma mère, elle ne fit aucun mouvement ; je me plaçai entre son livre et ses yeux, elle continua de lire. – J’étais diaphane, invisible, impalpable ; je voyais, j’entendais, je jouissais d’une partie immatérielle de mes sens, mais je ne pouvais les manifester : j’étais un souffle, une essence, une monade ; enfin, j’étais mon âme. – Je retournai dans ma chambre, mon corps dormait toujours ; je me posai sur ses lèvres, je rentrai en lui et mon être complet se réveilla.

Le soleil rayonnait ; le jour, à pleines effluves, pénétrait à travers mes croisées ; il était trop tard pour aller chez Marguerite ; j’attendis la nuit avec anxiété.

Le soir vint enfin et avec lui une appréhension douloureuse ; je prétextai, pour me retirer, une indisposition que justifiait ma pâleur. Ma mère m’accompagna, me dit bonsoir en me donnant le baiser d’habitude, et je restai seul. J’hésitai longtemps, j’étais effrayé de moi-même ; je n’osais tenter une seconde expérience de mon pouvoir, mais une curiosité ardente et immodérée me sollicitait ; comme la veille, je sortis de mon corps, je le laissai immobile sur mon lit, et, me précipitant en liberté, je pris mon chemin dans les airs, vers la demeure de Marguerite.

À peine étais-je entré dans sa petite chambre qu’elle arriva. Je me blottis dans un des coins afin de ne pas attirer ses regards, oubliant déjà que je me perdais dans la transparence de l’air. Elle s’approcha de la glace en fredonnant une ariette italienne, déroula ses cheveux, et, tout en se souriant à elle-même, elle les tressa autour de son front. Elle se considéra ainsi quelques secondes, fit une petite moue et murmura à demi-voix :

« Les tresses ne me vont pas bien ; et puis, ajouta-t-elle, il me préfère en bandeaux ! »

« Ô mon âme, mon âme ! pensais-je, que je vous remercie ! »

Je la vis dépouiller ses vêtements épingle à épingle, je vis apparaître ses bras charmants et ses frêles épaules ; je la contemplai tout entière à la clarté du pâle flambeau qui brûlait près d’elle. Lorsqu’elle eut longtemps sautillé et gazouillé comme une fauvette, qu’elle eut revêtu son costume blanc, lorsqu’ainsi que Gretchen elle eut lentement récité les Litanies de la Vierge, et que sa tête reposa enfin sur l’oreiller, je m’approchai d’elle, caressant son visage et passant comme un souffle dans les nappes de ses cheveux.

« Mes pauvres fleurs sont toutes fanées ! dit-elle en effeuillant quelques roses du Bengale placées auprès d’elles, demain je ferai prendre des violettes de Parme. »

Peu à peu ses yeux se fermèrent ; le sommeil s’étendit sur elle ; et pendant toute la nuit, je voltigeai sur ses lèvres, au souffle tiède et régulier de son haleine. – Au point du jour, j’avais rejoint mon corps endormi, et mon premier soin fut d’envoyer à Marguerite les fleurs qu’elle avait désirées.

Lorsqu’au matin je vis ma mère, elle s’informa avec sollicitude de ma santé.

« Cette nuit, me dit-elle, je ne pouvais dormir ; j’étais inquiète de ton indisposition ; je me suis levée et j’ai été dans ta chambre ; tu ne t’es pas réveillé au bruit ; tu étais couché sur le dos, pâle et sans mouvement ; je n’entendais pas ta respiration, tu dormais si profondément, que tu m’as fait peur ; tu avais l’air d’un mort ; je t’ai embrassé sur le front et tu ne t’en es pas aperçu. »

Chaque soir il en fut ainsi ; en partant, je fermais avec soin les yeux de mon corps afin de faire croire à son sommeil ; chaque soir, invisible pour Marguerite, j’assistais avec amour aux pensées de sa solitude, au charme de son repos, aux songes de ses nuits, au moindre de ses désirs qu’à tout prix je parvenais à réaliser. J’étais certain de sa tendresse, l’espérance chantait ses hosannah dans mon coeur, et cependant une mordante inquiétude me dévorait, une invincible crainte empoisonnait ma vie, me dérobait l’avenir, et, malgré tout mon bonheur, je ne me sentais pas heureux. Mais, lorsque j’étais auprès d’elle, lorsque je passais sur ses lèvres en m’enivrant de sa présence, j’oubliais mes pressentiments, je reniais mon effroi et je ne pensais plus qu’à ma félicité.

Mon temps se passait ainsi, entre mes angoisses et les charmantes niaiseries de ma tendresse. Depuis plus d’une année déjà que j’usais de cette faculté surhumaine, j’avais bien gardé mon secret et nul ne le soupçonnait. Qui donc eût donné croyance à cette merveilleuse histoire ? Une fois, j’avais osé dire que je croyais à la possibilité d’une séparation momentanée de l’âme et du corps, et on avait déclaré en riant que j’avais des idées exagérées qui se modifieraient avec l’âge. – À cela je n’avais rien à répondre, et mes raisonnements ne pouvaient convaincre que moi.

Jamais de frivoles curiosités ne me détournèrent de ma route ; en partant, je n’avais qu’une idée, qu’un désir, qu’un rêve, qu’un amour : Marguerite ! Il y avait en elle une grâce qui agitait mon corps lorsque mon âme lui en apportait le souvenir ; ses traits étaient d’une exquise finesse, et sous la maigreur de la jeune fille on prévoyait l’avenir d’une incomparable beauté. Bien souvent, lorsqu’elle dépouillait ses vêtements et déroulait sa chevelure, j’ai pensé à ces naïades blondes qui riaient au soleil, sur le bord des grands fleuves, en secouant leurs couronnes de roseaux verts. En la voyant, je savourais le bonheur qui m’était promis, je me façonnais une vie remplie de paisibles amours, mes espoirs touchaient à la réalité, je me croyais arrivé à ce terme qui se rapprochait chaque jour davantage, et, dans l’ombre, à mes côtés, le malheur m’attendait pour m’emporter dans son tourbillon.